चन्द्रयान 2 विक्रम लैंडर में तकनीकी कमी से लैंडिंग में अवरोध

पूरी रात हर भारतीय आँखें गड़ाये इसरो टीम के लाईव टेलीकास्ट को निहारता रहा प्रार्थनाएं करता रहा। करीब ढाई बजे विक्रम रोवर के रूक जाने से.. असमंजस की स्थिति है पर प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा हिम्मत रखो।

- लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होनी है, यहां इससे पहले किसी भी देश का यान नहीं पहुंच सका था

- लैंडिंग कामयाब रही तो सुबह 5 बजकर 19 मिनट पर रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा, यह सुबह 5:45 बजे पहली तस्वीर क्लिक करेगा

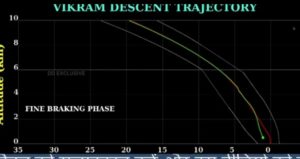

चंद्रयान-2 की लैंडिंग को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। लैंडर विक्रम की रात 1 बजकर 55 मिनट पर लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसका समय बदलकर 1 बजकर 53 मिनट कर दिया गया। हालांकि, यह समय बीत जाने के बाद भी लैंडर विक्रम की स्थिति पता नहीं चल सकी। इसरो चेयरमैन डाॅ. के. सिवन ने बताया, ‘‘लैंडर विक्रम की लैंडिंग प्रक्रिया एकदम ठीक थी। जब यान चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह से 2.1 किमी दूर था, तब उसका पृथ्वी से संपर्क टूट गया। हम ऑर्बिटर से मिल रहे डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं।’’ अगर लैंडर विक्रम की लैंडिंग की पुष्टि हो जाती है तो सुबह 5 बजकर 19 मिनट पर रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा, यह सुबह 5:45 पहली तस्वीर क्लिक करेगा।

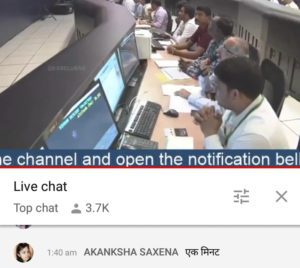

इससे पहले जब लैंडिंग का समय बीत गया तो इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव नजर आया।

इसरो मुख्यालय के कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर गैलरी से रवाना हो गए। इसके बाद वहां इसरो के पूर्व चेयरमैन मौजूदा चीफ डॉ. सिवन का हौसला बढ़ाते दिखे।

डॉ. सिवन की तरफ से संपर्क टूटने की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री दोबारा वैज्ञानिकों के बीच लौटे और उनका हौसला बढ़ाया।

उन्होंने कहा- जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जो आपने किया, वो छोटा नहीं है। आगे भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मैं पूरी तरह वैज्ञानिकों के साथ हूं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। मैं आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। आपके पुरुषार्थ से देश फिर से खुशी मनाने लग जाएगा। आपने जो कर दिखाया है, वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

प्रज्ञान एक लूनर डे में कई प्रयोग करेगा-

प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर एक लूनर डे (चांद का एक दिन) में ही कई प्रयोग करेगा। चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा ऑर्बिटर एक साल तक मिशन पर काम करता रहेगा। अगर लैंडर विक्रम चंद्रमा की ऐसी सतह पर उतरता है, जहां 12 डिग्री से ज्यादा का ढलान है तो उसके पलटने का खतरा रहेगा।

‘लैंडर की स्पीड कम होगी और सही जगह पहुंचकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा’-

इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर के मुताबिक- विक्रम ऑन बोर्ड कैमरों से सही स्थान का पता लगेगा। जब जगह मैच हो जाएगी, तो उसमें लगे 5 रॉकेट इंजनों की स्पीड 6 हजार किमी प्रति घंटा से शून्य हो जाएगी। लैंडर नियत जगह पर कुछ देर हवा में तैरेगा और धीमे से उतर जाएगा। लैंडर सही जगह उतरे, इसके लिए एल्टिट्यूड सेंसर भी मदद करेंगे। नायर ने यह भी बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए लैंडर में लेजर रेंजिंग सिस्टम, ऑन बोर्ड कम्प्यूटर्स और कई सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद जटिल ऑपरेशन है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश ने रियल टाइम तस्वीरें लेकर ऑन बोर्ड कम्प्यूटरों के जरिए किसी यान की चांद पर लैंडिंग कराई है।

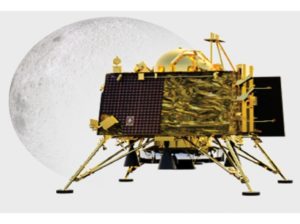

लैंडर के अंदर ही रोवर (प्रज्ञान) रहेगा। यह प्रति 1 सेंटीमीटर/सेकंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा। इसे निकलने में 4 घंटे लगेंगे। बाहर आने के बाद यह चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। यह चंद्रमा पर 1 दिन (पृथ्वी के 14 दिन) काम करेगा। इसके साथ 2 पेलोड जा रहे हैं। इनका उद्देश्य लैंडिंग साइट के पास तत्वों की मौजूदगी और चांद की चट्टानों-मिट्टी की मौलिक संरचना का पता लगाना होगा। पेलोड के जरिए रोवर ये डेटा जुटाकर लैंडर को भेजेगा, जिसके बाद लैंडर यह डेटा इसरो तक पहुंचाएगा।

ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या काम करेंगे?

चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर एक साल तक काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना है। इसके साथ ही ऑर्बिटर चांद की सतह का नक्शा तैयार करेगा, ताकि चांद के अस्तित्व और विकास का पता लगाया जा सके। लैंडर यह जांचेगा कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। जबकि, रोवर चांद की सतह पर खनिज तत्वों की मौजूदगी का पता लगाएगा।

चांद की धूल से सुरक्षा अहम-

वैज्ञानिकों के मुताबिक- चंद्रमा की धूल भी चिंता का विषय है, यह लैंडर को कवर कर उसकी कार्यप्रणाली को बाधित कर सकती है। इसके लिए लैंडिंग के दौरान चार प्रक्षेपक स्वत: बंद हो जाएंगे, केवल एक चालू रहेगा। इससे धूल के उड़ने और उसके लैंडर को कवर करने का खतरा कम हो जाएगा।

‘चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के अब तक 38 प्रयास हुए, 52% ही सफल’-

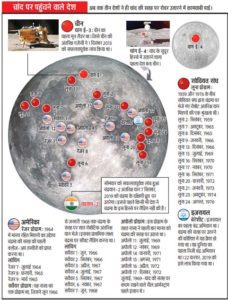

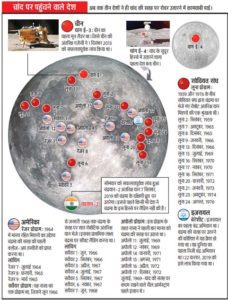

चांद को छूने की पहली कोशिश 1958 में अमेरिका और सोवियत संघ रूस ने की थी। अगस्त से दिसंबर 1968 के बीच दोनों देशों ने 4 पायनियर ऑर्बिटर (अमेरिका) और 3 लूना इंपैक्ट (सोवियन यूनियन) भेजे, लेकिन सभी असफल रहे। अब तक चंद्रमा पर दुनिया के सिर्फ 6 देशों या एजेंसियों ने सैटेलाइट यान भेजे हैं। कामयाबी सिर्फ 5 को मिली। अभी तक ऐसे 38 प्रयास किए गए, जिनमें से 52% सफल रहे। हालांकि इसरो को चंद्रयान-2 की सफलता का पूरा भरोसा है। माधवन नायर भी कहते हैं कि हम ऐतिहासिक पल के साक्षी होने जा रहे हैं। 100% सफलता मिलेगी।

बच्ची के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि बड़ा सपना जरूर देखो और छोटी – छोटी सफलताओं की सीढ़ी बनाकर मंजिल तक पहुंचों। बिल्कुल मत घबराओ।

प्रधानमंत्री मोदी ने जाते वक्त कहा यह बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं आप सबके साथ हर हाल में खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ। मुझे आप सब पर गर्व है। पूरे देश को आप पर गर्व है।

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दुनिया के कई देश इसरो की सहायता से अपने उपग्रह अंतरिक्ष तक पहुंचा रहे हैं। आइये! जानते हैं अपने इसरो को….

इसरो अब तक 115 अंतरिक्ष मिशन पूरे कर चुका है। इसमें दूसरे देशों के उपग्रह भी शामिल हैं। इसरो इन उपग्रहों को पीएसएलवी और जीएसएलवी के जरिए भेजता है। इन दोनों को इसरो ने ही विकसित किया है। पीएसएलवी का पूरा नाम ‘पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल’ और जीएसएलवी का पूरा नाम ‘जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल’ है।

क्या है पीएसएलवी?

पीएसएलवी को धरती के ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटों को धरती से 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए 1750 किलोग्राम तक की सैटेलाइट स्थापित की जा सकती है। ये सैटेलाइट को समकालिक सूरज की सर्कुलर ध्रुवीय कक्षा (SSCPO) तक पहुंचाने में सक्षम है। SSCPO के अलावा पीएसएलवी का इस्ते माल 1400 किलोग्राम वजन वाली सैटेलाइटों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने का काम है।

इसे कहते हैं जीएसएलवी ?

जीएसएलवी को इसरो ने मुख्य तौर पर कम्यूनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया है। इनमें वो सैटेलाइट शामिल हैं, जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी 250×36000 किलोमीटर पर स्थापित की जाती है। यहां से सैटेलाइट्स को उसके फाइनल मुकाम तक पहुंचाया जाता है। इसमें मौजूद इंजन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट यानी GEO जो 36 हजार किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचाती है। अपनी जियो-सिंक्रोनस नेचर के चलते, सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में एक फिक्स पोजीशन में घूमती है। ये धरती से एक नियत स्थान पर दिखाई देती है।

ISRO का गौरवशाली इतिहास-

हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरूआत 1960 के दौरान हुई थी। उस समय अमेरिका में भी उपग्रहों का प्रयोग करने वाले परीक्षण शुरू हो चुके थे। अमेरिकी उपग्रह ‘सिनकॉम-3’ द्वारा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में टोकियो ओलंपिक खेलों के सीधे प्रसारण ने संचार उपग्रहों की सक्षमता को प्रदर्शित किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इससे होने वाले लाभों को पहचान लिया।

डॉ. साराभाई यह मानते थे कि अंतरिक्ष के संसाधनों में इतना सामर्थ्य है कि वह मानव तथा समाज की वास्तविक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) के निदेशक के रूप में डॉ. साराभाई ने देश के सभी ओर से सक्षम तथा उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानवविज्ञानियों, विचारकों तथा समाजविज्ञानियों को मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल गठित किया।

डॉ. साराभाई तथा डॉ. रामनाथन के नेतृत्व में इंकोस्पार (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति) की शुरुआत हुई। 1967 में अहमदाबाद स्थित पहले परीक्षणात्मक उपग्रह संचार भू-स्टेशन (ईएसईएस) का प्रचालन किया गया, जिसने भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य किया।

चंद्रयान-2ः हम चांद के दक्षिण हिस्से पर क्यों?

चंद्रमा पृथ्वी का नजदीकी उपग्रह है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा सकते हैं और इससे संबंध आंकड़े भी एकत्र किए जा सकते हैं। यह गहन अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी के परीक्षण का केंद्र भी होगा। दक्षिण हिस्से पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंची हैं. वहां जो मिलेगा वह अद्भुत होगा। अकल्पनीय होगा… बेहद ठंडा होने की वजह से पानी मिलने के कयास लगाये जा रहे हैं… और भी ब्रह्माण्ड के रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इसलिये चांद चुना और दक्षिण हिस्सा चुना।